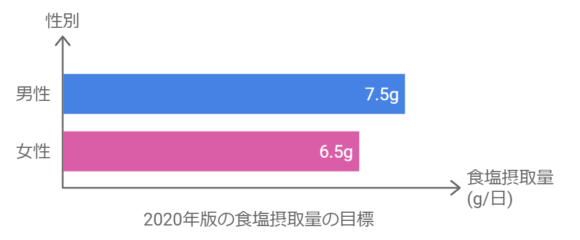

一日の塩分摂取量、目標は男性7.5g/女性6.5g

減塩に対する興味がますます増している近頃ですが、1日の目標摂取量をご存知ですか?

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」にて、新たにナトリウム(食塩相当量)の目標量は男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満に変わりました。

男女の別なく目標を設定している厚生労働省「健康日本21(第3次)」でも、目標量は7g(平均値)となっています。

以下、平成28年(2016年)のデータに基づいて、今回は新たに平成28年調査のデータから抜粋してランキングを作成します。

あなたの県は何位ですか?

平成28年:都道府県別1日あたり平均食塩摂取量

政府統計のe-statの国民健康・栄養調査平成28年国民健康・栄養調査2016年から、第55表の食塩類摂取量の平均値(20歳以上、性・都道府県別、年齢調整)の表を基に作成しました。

20歳以上:男性:一日当たり摂取量(単位:g)

| 順位 | 件名 | 摂取量 |

|---|---|---|

| 1位 | 宮城県 | 11.9 |

| 2位 | 福島県 | 11.9 |

| 3位 | 長野県 | 11.8 |

| 4位 | 福岡県 | 11.7 |

| 5位 | 秋田県 | 11.6 |

| 6位 | 石川県 | 11.5 |

| 7位 | 鹿児島県 | 11.3 |

| 8位 | 青森県 | 11.3 |

| 9位 | 新潟県 | 11.3 |

| 10位 | 広島県 | 11.2 |

20歳以上:女性:一日当たり摂取量(単位:g)

| 順位 | 県名 | 摂取量 |

|---|---|---|

| 1位 | 長野県 | 10.1 |

| 2位 | 福島県 | 9.9 |

| 3位 | 山形県 | 9.8 |

| 4位 | 青森県 | 9.7 |

| 5位 | 千葉県 | 9.7 |

| 6位 | 秋田県 | 9.6 |

| 7位 | 島根県 | 9.6 |

| 8位 | 福岡県 | 9.5 |

| 9位 | 宮崎県 | 9.4 |

| 10位 | 茨城県 | 9.4 |

平成28年:地域ブロック別1日あたり平均食塩摂取量

政府統計のe-statの国民健康・栄養調査平成28年国民健康・栄養調査2016年から、第3表の食塩類摂取量の平均値の表を基に作成しました。

| 関東Ⅰ | 埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県 |

| 関東Ⅱ | 茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県 |

| 近畿Ⅰ | 京都府,大阪府,兵庫県 |

| 近畿Ⅱ | 奈良県,和歌山県,滋賀県 |

を指します。

なお、この年は熊本県のデータがありません。(震災のためかと)

地域ブロック別1日あたり平均食塩摂取量

| 順位 | 地域名 | 全体 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 東北 | 10.5 | 11.5 | 9.7 |

| 2位 | 関東Ⅱ | 10.3 | 11.2 | 9.5 |

| 3位 | 北陸 | 10.1 | 11.1 | 9.3 |

| 4位 | 北九州 | 10.1 | 11.2 | 9.2 |

| 5位 | 関東Ⅰ | 10 | 10.8 | 9.3 |

| 6位 | 北海道 | 9.8 | 10.7 | 9.1 |

| 7位 | 東海 | 9.8 | 10.5 | 9.2 |

| 8位 | 中国 | 9.8 | 10.8 | 8.9 |

| 9位 | 近畿Ⅱ | 9.6 | 10.4 | 9 |

| 10位 | 四国 | 9.6 | 10.4 | 8.9 |

| 11位 | 南九州 | 9.6 | 10.4 | 9 |

| 12位 | 近畿Ⅰ | 9.4 | 10.3 | 8.7 |

東北・北関東が塩分多いんですね。

ダシの文化なイメージの強い大阪・京都の含まれる近畿Ⅰエリアが最も塩分摂取量の少ない県。

やっぱり減塩にはダシです!

これまでの食塩摂取量の変化について

さかのぼること24年前、2000年に始まった健康日本21(第1次)ですが、その時の目標値は10gでした。(しかも当時の平均摂取量が13.5g)

2012年/まだ10gオーバーが多数

それから12年、2012年(平成24年)時点での各都道府県別の摂取量ランキングをこちらの記事でまとめたのですが、その時の実情は

男性で10g以下の県はなんと沖縄のみ

女性で9g以下の県も、西日本の7府県だけ

で、厚生労働省が設定した目標からはほど遠い数字でした。

2015年/目標を男性8g、女性7gへ

2015年に改訂された目標量は男性8.0g/日未満、女性7.0g/日未満でした。

現在の目標値は、そこから男女とも0.5gずつさらに下がっています。

WHOが2012年設定したガイドラインでは、食塩相当量として5 g/日未満を成人に対して強く推奨しているため、おそらくこれからも目標値はどんどん下がっていくものと思われます。

食塩摂取量は、徐々に減少しています

なかなか減らないように見える食塩摂取量ですが、少しずつ着実に減少しています!

男性:11.3g → 10.7g

女性:9.5g → 9.1g

それでも目標まではまだ男女とも2gぐらいあるけれど・・・・

前回の記事でも触れましたが、東日本(とくに東北)地方の塩分摂取量が西日本に比べてぐぐっと高い結果となりました。

しかし平成28年調査の概要では

平成24年調査と平成28年調査を比較したところ、都道府県の格差は、男性の野菜摂取量及び男女の食塩摂取量で縮小。

との記述も。

以前として東北地方は高いことは高いのですが、全国との大きな開きは縮まりつつあるようです。頑張れ東北民~!

塩分摂りすぎ、家庭の食事が原因!

塩分摂取量を減らしたいなら、いったいなにに気をつけたらよいのでしょう?

私の住む福島県では、2017年7月に食行動に関する調査の結果が発表されましたが、その分析結果がとても興味深かったです。

福島県民の塩分摂取量については、

1)家庭での食事が原因

2)男性よりも女性が改善されていない

のだそう。(2017年7月14日の福島民友の記事を参照)

塩分摂りすぎの理由は外食や買って食べる食事が定説だと思われがちでしたが、家庭での食事が原因とは驚きです!

減塩は生活習慣病の予防などのメリットは充分知られていますが、過剰な食欲を抑えたり、内臓への負担を減らすことでお肌が生き生きしてきたりと美容的な効果も望めます。

おうちの味付けやドレッシングの使い方、ちょっと見直してみませんか?

自分の塩分摂取量、正しいか確認してみませんか?減塩宅配食でセルフチェック

自分の味付けがどのくらい濃いのか、理想の塩分量のお料理はどのくらいのしょっぱさなのか。

「うちの塩分量は大丈夫かな?」と思って使う塩分量を調べても、それが実際にどのくらいの味になるのか、わかりませんよね。

そこで私がおすすめするのは、一時的に減塩対応になっている宅配食を取り寄せて、家族でお試ししてみることです。

減塩も始める前に「ビジョン設定」をすれば圧倒的に続く!

家庭での減塩は、病気で本当に必要に迫られている人以外、ゆるく始めようとしてもほぼ家族とのすり合わせに失敗して挫折しているのが私のこれまでの相談からの印象です。

例えば私が減塩の相談を受けていて、圧倒的に多い内容は以下の二つです。

✅作っても家族から不評で、自分が責められている気持ちになってやめた

✅一生懸命作ってくれているので申し訳なく、希望を伝えにくい

突然自力で減塩食を始めて、上記のような問題が起こらないようにできるのが、宅配食のお試しで「みんなで基本の味を理解する」ことです。

会社で新しいプロジェクトが始まるときに、みんなで価値観やゴールを共有しあう作業と一緒です。

- 誰も責めずに試せるのでストレスが少ない

- 「減塩ってこんな感じなんだ」と実感しやすい

- 家族全員で味の基準を共有しやすい

最近は、単にお年寄り向け・お子様のいるご家庭向けの宅配食だけではなく、目的に沿った様々な宅配食が出ているので、楽しく選べますよ。

【塩分 2.0g以下 カロリー 300kcal以下の減塩宅配食の例】

塩分制限気配り宅配食(ウェルネスダイニング)

お試しが終わるころには、舌も少し減塩に慣れる他、「だいたいこんなレシピで行けばいい」というレシピ貯金が増えるというメリットもありますよ。

たけだ

たけだもし健康診断の数値が気になる方は、外食1回分を減塩宅配食のお試しに使ってみるの、とっても意味があると思います!

家庭の食事でゆる~く続ける減塩の掟

家族の足並みがそろったら、実際に家庭の食事を減塩に対応させてみましょう!

家庭での食事で、簡単な減塩のポイントは大きく分けて4つあります。

1)染み込ますよりかける→煮物より焼き物、焼きものより茹でもの

塩分が食品の表面に近いと、塩味を早く感じられます。

特に噛まない人!食べるのが早い人に効果的です。

煮物・炒め物を、たまに茹で肉・温野菜に置き換えて慣らしていきましょう。

2)かけるものの食塩量を減らす

醤油よりポン酢

↓

ポン酢よりドレッシング

↓

ドレッシングに野菜などを混ぜてさらに薄めたもの

というふうに、かけるものをより素材に近くしていくことで、自然な味に舌が慣れていきます。

おろし玉ねぎやすりおろしニンジンを使ったドレッシングなど、おうちでおいしい野菜のドレッシングを作ってみましょう!

3)塩分を排出させる野菜を一緒に食べる

塩分排出といえばカリウムです。

カリウムがたくさん入った野菜を食べて出すのも大事。

カリウムが多い野菜をざっくり覚えるなら

夏野菜

緑の濃い葉物(ほうれんそう、小松菜、ニラ、大葉など)

と覚えると簡単です。

もし普段野菜を食べていないな、という方はぜひ宅配野菜で習慣づけを!

【坂ノ途中】さんの宅配野菜、おいしい食べ方や保存方法もキチンと載っているので使いやすいですよ。

4)薬味やダシを効かす

塩分がなぜなかなか減らせないかと言えば、それはやっぱりお口に気持ちいい刺激だからです。

なので、その刺激を別の刺激に置き換えてごまかしていけばいい。

薬味のピリリとした刺激

出汁の旨み

旨味と薬味を上手に使うと、本当に塩分減らせます!

糖尿病用の食事本を読むとけっこうおススメされている方法です。

薬味やスパイスは美容・健康にいい成分もたっぷり。

単に塩の置き換えだけではなくて、取り入れることが習慣化するとより美がこちら側に寄ってきます。

ダシを効かせて減塩しましょう!

塩分摂取量にかかわるよくある質問

- 1日の塩分摂取量の目標はどのくらい?

-

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1日の食塩摂取量の目標は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされています。

- 塩分摂取量が多い都道府県は?

-

平成28年の国民健康・栄養調査によると、塩分摂取量が多い都道府県は宮城県、福島県、長野県などが上位に挙げられています。特に東北地方は全国平均よりも高い傾向があります。

- 地域別で見ると、どこが最も塩分摂取量が多い?

-

平成28年の地域ブロック別データでは、最も塩分摂取量が多いのは東北地方(男性11.5g、女性9.7g)でした。一方、最も少ないのは近畿Ⅰ(京都・大阪・兵庫)で、男性10.3g、女性8.7gとなっています。

- 塩分摂取量は年々減っている?

-

はい。過去10年で、男性の平均摂取量は11.3gから10.7gに、女性は9.5gから9.1gに減少しており、徐々に改善されています。しかし、目標値にはまだ届いていません。

- 塩分を減らすためにできることは?

-

減塩のポイントとして以下の方法が効果的です。

- 調理時の味付けを「しみこませる」より「かける」にする(焼き物や茹で物を増やす)。

- 醤油やポン酢の使用量を減らし、野菜を加えた自家製ドレッシングを活用する。

- カリウムが多い野菜(ほうれん草、小松菜、夏野菜)を摂取し、塩分の排出を促す。

- 出汁やスパイス、薬味を活用し、塩分を抑えながら味の満足感を得る。

- 家庭の食事が塩分摂取の原因になっている?

-

福島県の調査(2017年)によると、塩分摂取の主な原因は外食ではなく「家庭での食事」であることが判明しています。特に女性の塩分摂取量の改善が進んでいない傾向も指摘されています。

- 減塩のために宅配食を試すメリットは?

-

減塩対応の宅配食を利用すると、適切な塩分量の食事がどのくらいの味なのかを体験できます。また、家族と味の基準を共有しやすくなるため、減塩をスムーズに進めやすくなります。

まとめ

- 1日の食塩摂取目標は、男性7.5g未満・女性6.5g未満

- 東北地方の塩分摂取量が高め、西日本は低めの傾向

- 家庭での食事が塩分過多の大きな要因

- 減塩には「だし」や「薬味」を活用すると効果的

- 減塩宅配食を試して、適正な味付けを知るのがおすすめ

日本人の塩分摂取量は減少傾向にあるものの、まだ目標値には達していません。

特に東日本では塩分の摂取量が多い傾向にありますが、家庭の味付けを見直すことで改善できます。

減塩のコツは、だし・薬味・スパイスを上手に活用すること。塩分の摂りすぎを防ぎつつ、美味しく食事を楽しみましょう!

まずは減塩宅配食を試して、適切な塩分量を体験してみましょう!

野菜で食生活を変えよう!一緒に野菜ソムリエになりませんか?

食生活にもっと野菜を取り入れて、体にやさしい暮らしをしてみませんか?

ネットで調べれば何でもわかる時代ですが、トータルで生活に取り入れる行動にすることは、少し難しいのが現実です。

それは、知ることと行動することが違うから。

野菜ソムリエ資格は、

野菜にまつわる畑から食卓までの幅広い知識を、日々の生活に落とし込むにはどうしたらいいのか

を伝えられる人になるための資格です。

資格取得後は、私もお弁当の中身が劇的に変わりました!

あなたもぜひ一緒に学んでみませんか?

10,800円割引!特別割引クーポンコード配布中!

割引クーポンは講座を始めたいな~と思った時にいつでも使える内容です!

- 有効期限なし

- 友人とシェアOK/人数制限なし

- 申込時に入力するだけ

コピペのみで手軽に使えますので、ぜひご利用ください。